Per dieci giorni 177 migranti sono rimasti bloccati sulla nave della Guardia costiera che, ironia della sorte, porta il nome di Ubaldo Diciotti, medaglia d’argento al valor militare per il suo ruolo di comandante del porto di Tripoli dal 1939 al 1941, a testimonianza di come i fatti degli ultimi giorni siano parte di una storia di più lungo periodo. Per come sono andate susseguendosi le direttive del ministro dell’Interno, è chiaro come i migranti abbiano rappresentato null’altro che uno strumento per esercitare una pressione politica che ha dell’eversivo sia nei confronti delle istituzioni italiane sia di quelle europee. La supposta invasione dall’Africa non c’è mai stata, gli approdi sono in fortissimo calo dall’inizio del 2017 e la riforma del Regolamento di Dublino è stata paradossalmente ostacolata dal governo in carica. L’impressione è proprio che si sia cercato di montare il “caso migranti” (più di quanto si sia già fatto in passato) per guadagnare consenso politico, dando contro all’Unione europea. In questo processo di strumentalizzazione dei migranti è allora importante riportare le persone, le loro storie e i loro vissuti al centro della scena. Lo stesso termine migranti è ormai talmente abusato da dire poco o nulla di quelli che sono cittadini stranieri provenienti per lo più da Eritrea e Somalia, secondo quanto riportato dalla stampa.

Dalla Somalia si scappa da una guerra civile iniziata nel 1991 che ha fatto venir meno le istituzioni statali e ha trasformato il Paese in uno dei principali teatri di quel conflitto internazionale e soprattutto interno al mondo musulmano che insanguina intere regioni dall’Asia all’Africa passando per il Medioriente. Dall’Eritrea si scappa da un regime che, secondo le conclusioni pubblicate il 6 giugno 2015 dalla Commissione d’inchiesta voluta Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è paragonabile a un sistema di “sorveglianza di massa” dal quale fuggirebbero almeno 5 mila persone al mese (per approfondire). Nel caso di eritrei e somali si parte dunque per non tornare e allora la Libia rappresenta un corridoio per raggiungere l’Europa, a differenza di tanti altri migranti sub-sahariani che invece raggiungono la Libia in cerca di un lavoro e di un buon salario, nella prospettiva di un futuro ritorno nel proprio Paese piuttosto che in quella della continuazione del viaggio verso l’Italia e l’Europa. Per tutti, indistintamente, la Libia può celare ben più di un pericolo.

Lo sfruttamento del lavoro dei cittadini stranieri e irregolari in Libia è una realtà quotidiana e largamente diffusa, come d’altra parte le cronache del caporalato nelle campagne italiane ci testimoniano nono sia affatto sconosciuta neppure da noi. Inoltre i migranti in Libia possono essere facilmente esposti alla violenza collegata alla guerra civile in corso dal 2011, quando cadde il regime di Mu'ammar Gheddafi: sono tanti i racconti di migranti picchiati e a volte uccisi perché ritrovatisi in mezzo a scontri armati o anche solo per futili motivi, all’insegna di quel razzismo di cui i neri sono spesso vittime in Libia come del resto in Italia (diversi, recenti casi di cronaca stanno lì a testimoniarlo). Proprio le sofferenze patite in Libia sono all’origine della decisione di tentare la traversata del Mediterraneo. Una decisione tutt’altro che facile, spesso sofferta, non certo una “pacchia”, perché si sa che si può morire in mezzo al mare. Si cerca di rivolgersi alle migliori tra le varie persone che organizzano i viaggi, a quelle che lavorano con scrupolo, aspettando che il mare sia in condizioni buone prima di far partire la nave e mettendo gente con un minimo di esperienza a guidarle. Eppure nonostante tutto si può sempre morire nel tentativo di arrivare sulle coste italiane. Non è infatti un caso che, a differenza delle narrazioni apocalittiche veicolate dai media nazionali, nella realtà sono pochissime le persone che arrivati al mare realmente compiono questa sfida; la stragrande maggioranza resta in Libia nel tentativo di mettere insieme un po’ di soldi per poter ritornare un po’ più ricca nel proprio Paese.

Se una parte delle violenze sono riconducibili al conflitto in corso e all’attività di rapina che mettono in atto alcuni gestori delle reti di internazionali del contrabbando, un’altra parte delle violenze è invece legata a quelle politiche che sono state nel corso degli anni messe a punto dall’Italia e dall’Europa nel tentativo di “contenere” i flussi migratori attraverso il Mediterraneo. A partire dal 2000 l’Italia ha firmato una lunga serie di protocolli, memorandum, accordi e trattati internazionali con la Libia che hanno progressivamente messo in atto un ciclo del contenimento nel quale i respingimenti in alto mare sono solo l’ultimo stadio di un meccanismo ben più complesso che comprende l’internamento dei migranti sul territorio libico e, quando possibile, la loro deportazione al di fuori dalla Libia nei paesi di origine. Il Memorandum of Undestanding italo-libico del 2017, voluto dall’allora ministro dell’Interno Minniti, riportò di fatto l’Italia indietro di dieci anni alla pratica dei respingimenti in alto mare che erano già stati sperimentati tra il 2009 e il 2010 dal ministro Maroni, prima che il nostro Paese fosse condannato nel 2012 dai giudici europei della Corte internazionale dei diritti dell’uomo. I respingimenti in alto mare non permettevano infatti ai possibili rifugiati politici o destinatari di protezione umanitaria di farne richiesta, contravvenendo così al principio internazionalmente riconosciuto del non-refoulement. L’unica differenza tra il 2009 e il 2017 è che nel primo caso i respingimenti erano stati fatti da equipaggi misti italo-libici e per questo l’Italia venne condannata, mentre oggi i respingimenti sono fatti dalla sola Guardia costiera libica alla quale è l’Italia a chiedere di compiere il lavoro sporco e, peraltro, fornire addestramento ed equipaggiamento. Proprio prima della pausa estiva, il parlamento italiano ha votato a larghissima maggioranza la cessione di 12 motovedette alla Guardia costiera libica.

Le persone riportate in Libia o che semplicemente in Libia vengono intercettate perché ritenute in procinto di attraversare irregolarmente il Mediterraneo finiscono per essere rinchiuse in strutture dove sono private della loro libertà e detenuti in via amministrativa, cioè senza che vi sia una qualsiasi autorità giudiziaria che abbia accertato un reato. Il cosiddetto status di clandestinità viene ormai correntemente associato a un reato che però in realtà non esiste e infatti la detenzione amministrativa è una pratica che fa a pugni con lo Stato di diritto. In Libia si può anche finire più di una volta in queste carceri per migranti perché spesso si paga per uscire e non essere deportati fuori dal paese, ma aver pagato la prima volta non mette al riparo da nuove catture, detenzioni e ricatti. Il ciclo delle politiche di contenimento si sovrappone così a un ciclo di sfruttamento dei migranti.

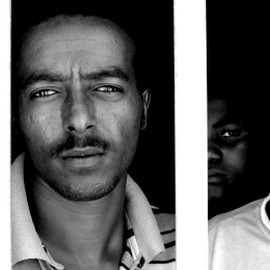

Nella foto – che ho scattato nell’ottobre 2012 nel campo di Gharyan, un centinaio di chilometri a Sud di Tripoli, nel Jabal al-Nafusa – sul volto di un cittadino eritreo si legge l’infinito sconforto dopo oltre un anno di detenzione, fin dal suo arrivo in Libia nella primavera del 2011, quando infuriava il conflitto civile. Il campo di Gharyan fu costruito con finanziamenti e tecnologia italiani a seguito degli accordi italo-libici del 2007 e poi del Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato del 2008: pensato per essere una struttura di transito per i migranti intercettati in mare, proprio in seguito alla caduta del regime di Gheddafi, il campo entrò in funzione per lo scopo per il quale era stato progettato. Nel 2013 la struttura passò direttamente sotto la competenza del ministro dell’Interno libico che gestisce diversi campi come questo su pressione e con l’aiuto dell’Italia e dell’Europa. Quando allora leggiamo dei cosiddetti “campi di concentramento” in Libia ricordiamoci che questi sono il frutto di precise politiche italiane ed europee (per approfondire).

Tali politiche da anni fanno di tutto per evitare che persone come quelle trattenute sulla nave Diciotti possano raggiungere gli approdi europei. Si tratta di un modo di operare indiscriminato proprio perché non fa distinzioni tra coloro che potrebbero esercitare i loro diritti di rifugiati politici e detentori di protezione umanitaria e altri che finirebbero per perdersi come irregolari sul territorio europeo. In questo senso Salvini non si è inventato nulla di nuovo, anzi sta cercando di attribuirsi risultati, in termini di contenimento dei flussi, che nella realtà sono il frutto di politiche pluriennali condivise da tutti i governi succedutisi negli ultimi anni. Se tuttavia in passato ci si è limitati a trascendere le regole dello Stato di diritto al di là del mare, in quella Libia un po’ ex colonia, un po’ terra di nessuno, con una evidente (spesso sbagliata) sottovalutazione della sovranità libica, negli ultimi mesi le regole dello Stato di diritto sono state messe in discussione anche in Italia, proprio da chi per dovere istituzionale dovrebbe farle rispettare. Oggi sono i diritti di cittadini di paesi stranieri a essere messi in discussione e in definitiva disattesi, a discapito del nostro Stato di diritto e non solo dei diritti dei cittadini stranieri; domani potrebbero essere i diritti dei cittadini italiani a essere messi in discussione nel quadro di uno Stato indebolito e a tratti ridicolizzato. Lo Stato rimane un bene collettivo essenziale, che a torto diamo per scontato.

:: per ricevere tutti gli aggiornamenti settimanali della rivista il Mulino è sufficiente iscriversi alla newsletter :: QUI

Riproduzione riservata