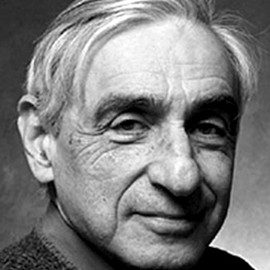

Filosofo ebreo-americano, nato a New York nel 1935, Michael Walzer è considerato uno dei più importanti pensatori politici contemporanei. Dal 1980 al 2007 è stato professore presso l’Institute for Advanced Study di Princeton, di cui ora è emerito. Ha scritto su un’ampia gamma di argomenti: guerra giusta e ingiusta, giustizia distributiva e Welfare State, libertà e uguaglianza, nazionalismo e questioni etniche, tolleranza e pluralismo, problemi connessi all’idea di democrazia. Per trent’anni è stato condirettore di «Dissent», la rivista politica americana nata nel 1954 per contrastare sia il maccartismo sia il totalitarismo sovietico e sin dalla sua genesi ispirata dagli ideali del socialismo democratico. Tra le opere di Walzer vanno ricordate: La rivoluzione dei santi (1965, trad. it. Claudiana, 1996); Guerre giuste e ingiuste (1977, trad. it. Laterza, 20064); Sfere di giustizia (1983, trad. it. Laterza, 1987); Interpretazione e critica sociale (1987, trad. it. Ed. Lavoro, 1990); L’intellettuale militante (1988, trad. it. Il Mulino, 20002); Che cosa significa essere americani (1992, trad. it. Marsilio, 1992); Sulla tolleranza (1997, trad. it. Laterza, 1988); Geografia della morale. Democrazia, tradizioni, universalismo (1994, trad. it. Dedalo, 1999); Sulla guerra (2004, trad. it. Laterza, 2005); Ragione e passione (1999, trad. it. Feltrinelli, 2001); Pensare politicamente. Saggi teorici (2007, trad. it. Laterza, 2009); All’ombra di Dio: politica nella Bibbia ebraica (2012, trad. it. Paideia, 2013); The Paradox of Liberation: Secular Revolutions and Religious Counterrevolutions (Yale University Press, 2015); Le conseguenze della guerra: riflessioni sullo «jus post bellum» (Mimesis, 2017).

La storia delle rivoluzioni porta a diretto contatto con la questione della gerarchia. C’è una tendenza in tutte le società umane a produrre e riprodurre la gerarchia. Le rivoluzioni destituiscono un sistema di relazioni gerarchiche. Questo vale certamente anche per la Rivoluzione d’ottobre: in quali forme?

La «regola ferrea dell’oligarchia» di Robert Michels andrebbe forse chiamata «regola ferrea della gerarchia ». Tutte le società, eccetto le più primitive, assumono una forma gerarchica – socialmente, economicamente e politicamente. Le disuguaglianze possono essere estreme o moderate, vi può essere maggiore o minore mobilità sociale, la politica può essere brutale o (relativamente) benevola. Le rivoluzioni distruggono un assetto di relazioni gerarchiche e ne producono un altro – un nuovo assetto di gradi e ordini, che possono includere signori e padroni, da un lato, e subordinare radicalmente donne e uomini, dall’altro lato, o che possono essere più gradualmente mediati con differenze meno acute. Le dittature rivoluzionarie producono sempre un’ineguaglianza radicale fra chi è potente e chi non lo è. Questo è ciò che la Rivoluzione d’ottobre ha prodotto in Unione Sovietica. Per un certo tempo, la Rivoluzione può aver prodotto maggiore eguaglianza economica, ma la dittatura del partito comunista garantiva che nel lungo termine la gerarchia politica dei leader di partito, dei membri di partito, e di tutti gli altri, avrebbe allo stesso tempo dato origine a forme di ineguaglianza economica.

Una figura chiave della Rivoluzione russa è Lenin. La figura del «lider maximo» è imprescindibile per un processo rivoluzionario, oppure è possibile pensare alla rivoluzione come un processo, prima di tutto, collettivo?

Non credo che tutte le lotte rivoluzionarie abbiano un finale predeterminato: persino le gerarchie possono assumere forme molto diverse. Ma l’impegno per la dittatura rivoluzionaria, per il dominio del virtuoso o dell’avanguardia – i possessori della «vera coscienza » – produce solitamente, presto o tardi, un singolo dittatore, un lider maximo, una figura come Robespierre, o Stalin, o Mao. Per contrasto, i rivoluzionari americani erano impegnati in forme di politica repubblicana (non ancora democratica), e non riconobbero mai un lider maximo. Erano solo un gruppo di uomini – erano ancora solo uomini – impegnati in un progetto comune, in competizione per il potere, non senza dissidi; essi hanno formato partiti e imparato a rispettare reciprocamente il loro turno alla guida del governo. La Rivoluzione americana ha prodotto, di fatto, una repubblica borghese, con le sue gerarchie, evitando però ogni forma di dittatura.

Nel tuo «Esodo e rivoluzione» accenni all’opera «Moses in Red: The Revolt of Israel as a Typical Revolution» di Lincoln Steffens (1926), una difesa della politica leninista attraverso il racconto dettagliato delle lotte politiche di Israele nel deserto. Esiste, per così dire, una dimensione religiosa della Rivoluzione russa?

Immagino si possa dire che Mosè sia stato un lider maximo (secondo il racconto biblico, aveva Dio dalla propria parte), e vi hanno fatto riferimento predicatori e scrittori per difendere altri lider maximi. Ma la vera questione critica nella storia dell’esodo sono le «mormorazioni» contro Mosè, le ripetute sfide alla sua autorità. Queste ribellioni, o quasi-ribellioni, sono placate sempre da alleati di Mosè (così nel caso del vitello d’oro) o da Dio direttamente. Steffens paragona queste repressioni alle purghe bolsceviche di socialisti rivoluzionari o menscevichi e sostiene che ciò è quanto è richiesto dalle rivoluzioni. Non credo che Lenin abbia mai immaginato di aver bisogno di una difesa biblica, o di qualsivoglia sorta di autorizzazione religiosa. Ha trattato i libri di Marx come qualcosa di simile a una sacra scrittura, ma era a sua volta un «revisionista» (revisionist), quindi non può aver creduto del tutto alla loro sacralità. Altri probabilmente sì.

Oltre alla figura di Lenin, la Rivoluzione russa è la rivoluzione dell’avanguardia, dei bolscevichi. Chi sono, cosa rappresentano e che insegnamento offre la loro esperienza, a tuo avviso?

La teoria delle avanguardie è una delle dottrine più importanti della sinistra radicale o rivoluzionaria. Credo sia una dottrina pericolosa. Certamente ogni rivoluzione ha dei leader, ma un’avanguardia è una leadership di un tipo molto particolare. I suoi membri ritengono di conoscere la verità in merito alla storia e alla società; hanno superato la «falsa coscienza » delle masse, e affermano un diritto – un diritto assoluto – a esercitare la leadership e poi a governare sulla base della loro «vera coscienza». Una volta al potere, sono radicalmente intolleranti verso chi non conosca la verità, e – quasi per definizione – la maggior di noi non conosce la verità. Il ragionamento è pertanto il seguente: ci è stato fatto un tale lavaggio del cervello con un’educazione religiosa o attraverso i media capitalisti o semplicemente vivendo molto a lungo in posizioni subordinate da giungere a pensare che queste siano la norma, e siano legittime. Abbiamo dunque bisogno di coloro che sanno, e questi ultimi insistono affinché ci subordiniamo (nuovamente) al loro governo. I bolscevichi ebbero la meglio sui menscevichi. Avevano due concezioni diverse del partito politico: per i primi doveva essere una élite di rivoluzionari di professione, mentre per i secondi doveva essere di massa e a direzione collettiva. In chiave di storia del pensiero politico che spunti si possono trarre dall’esperienza dei menscevichi? Spesso li si avvicina ai girondini. Girondini e menscevichi hanno in comune una cosa: nella lotta rivoluzionaria ebbero la peggio e 70 il Mulino 1/2018 Michael Walzer intervistato da Thomas Casadei furono sconfitti. Vengono ricordati più per essere dei perdenti che per i principi che difesero o le ragioni della loro disfatta. Hanno perso, anzitutto, poiché erano meno disposti a uccidere dei loro oppositori. Volevano governare con l’appoggio della massa sebbene occorresse tempo (e pazienza democratica) per ottenere quell’appoggio. Non credevano con assoluta certezza in una singola e unica «verità», erano pronti al compromesso per ottenere un progresso pacificamente, senza violenza. Si potrebbe dire (è stato fatto) che non fossero abbastanza determinati o spietati per governare nei tumulti del crollo del vecchio ordine. Forse è così, ma se fossero stati in grado di detenere il potere, sarebbero stati governanti migliori rispetto ai giacobini o ai bolscevichi. Avrebbero ucciso certamente meno persone.

Protagonista di primo piano della Rivoluzione russa è stato, indubbiamente, Lev Trockij, il teorico della «rivoluzione permanente», contrastata (e considerata una «deviazione», come tutto il pensiero trockijsta) dalle organizzazioni di sinistra legate all’Urss o alla Cina. Tu sei cresciuto in ambienti molto vicini al trockijsmo: che interpretazione dai di questa figura nella storia della rivoluzione e, più in generale, del pensiero politico della sinistra?

Trockij era più che disposto a governare con la forza e a uccidere gli oppositori dei bolscevichi. Era egli stesso un bolscevico pienamente impegnato e non posso rendere onore al suo ruolo, per esempio, nella soppressione della ribellione di Kronstadt. Il suo argomento secondo cui il socialismo non poteva sopravvivere in un Paese solo, che necessitava di alleati all’estero, era probabilmente giusto, ma aveva radicalmente sovrastimato la probabilità di rivoluzioni all’estero. La considerazione nei suoi confronti crebbe per la sua disfatta in Unione Sovietica e per il carattere dell’uomo che lo sconfisse. Trockij divenne l’intellettuale di riferimento e l’oppositore politico, il significativo «altro» rispetto a Stalin, e poiché Stalin era grottesco, Trockij divenne umano. I trockijsti – o meglio, alcuni di essi – diedero forma a un’opposizione di sinistra democratica allo stalinismo. I miei maestri di politica (Irving Howe, Lewis Coser) venivano da quell’ambiente [a conferma di ciò si vedano: The Basic Writings of Trotsky, a cura di I. Howe, Secker & Warburg, 1964 e, dello stesso Howe, Leon Trotsky, Viking Press, 1978; cfr., inoltre, Images of Socialism, testo scritto a quattro mani da Howe e Coser nel 1954 per «Dissent». Insieme essi scrissero anche The American Communist Party: A Critical History (1919-1957), The Beacon Press, 1958]. Erano cresciuti nel mondo, settario, del trockijsmo e poi lo avevano abbandonato, incamminanadosi sulla strada per il socialismo democratico o la democrazia sociale. Tuttavia avevano ancora grande stima per gli scritti antistalinisti di Trockij: era stata la sua critica ad averli messi su quella strada.

Altra figura chiave è certamente Rosa Luxemburg. In un suo articolo del 1918, «La Rivoluzione Russa», per prima critica «da sinistra» alcune scelte fatte nei primi mesi dal potere bolscevico dopo la Rivoluzione d’ottobre, vedendovi il pericolo di una burocratizzazione precoce del processo rivoluzionario e di un’involuzione di tipo totalitario. Che idea ti sei fatto del suo itinerario intellettuale e politico? Era, la sua, un’alternativa rivoluzionaria conciliabile con il rafforzamento della dimensione politica della libertà?

Rosa Luxemburg è effettivamente una figura attraente ed eroica, una martire dell’idea di rivoluzione. La sua critica precoce del bolscevismo era certamente giusta. Tuttavia nel 1919 si unì a una sollevazione che non aveva alcun sostegno di massa. Se lei e i suoi compagni avessero vinto, non avrebbero potuto governare democraticamente. Alcuni di loro avrebbero scelto la dittatura. Se lei a quel punto avrebbe rotto e ripetuto le sue critiche alla Rivoluzione russa – sebbene mi piaccia pensarlo – non possiamo saperlo.

Mi pare che un aspetto spesso trascurato degli esiti della Rivoluzione d’ottobre abbia a che fare con alcune conquiste importanti sul piano dell’emancipazione femminile. Con la Rivoluzione d’ottobre Aleksandra M. Kollontaj è stata la prima donna nella storia ad avere l’incarico di ministra, nonché, in seguito, di ambasciatrice. Nel breve periodo del suo incarico di «Commissaria del popolo», decretò la distribuzione ai contadini delle terre appartenenti ai monasteri, l’istituzione degli asili nido statali e l’assistenza di maternità. Grazie anche alla sua iniziativa, le donne russe ottennero il diritto di voto e di essere elette, il diritto all’istruzione e a un salario eguale a quello degli uomini. Venne anche introdotto il divorzio e, nel 1920, il diritto all’aborto (poi abolito nel 1936 da Stalin). Non sono affatto conquiste da poco e avvennero prima che in molti altri Paesi democratici…

Sì, le rivoluzionarie russe erano femministe, almeno in teoria, e alcune di esse, come Kollontaj, anche nella pratica. Il diritto di voto si ebbe in Unione Sovietica quasi in contemporanea all’Occidente (1918 negli Stati Uniti), ma vi era una più ampia presenza di donne nelle professioni, specialmente nella professione medica, nell’Unione Sovietica rispetto a qualunque altro Paese. Tuttavia, la leadership del Partito comunista e quindi dell’Unione Sovietica era in grande maggioranza maschile negli anni di Stalin e anche in seguito. Vi fu effettivamente un’affinità fra la cultura bohémienne e la politica rivoluzionaria al principio del XX secolo in Russia, e quest’affinità è una ragione chiave per comprendere le posizioni di forza occupate dalle donne nel primo decennio della Rivoluzione. Ma l’affinità scompare, la cultura bohémienne viene repressa, e le posizioni delle donne nel partito e nella vita pubblica in generale vengono, se non eliminate, certamente ridotte.

L’idea di rivoluzione si accompagna sempre anche a un’idea di regolamentazione: sul piano politico, economico, ideologico. Ciò vale certamente anche per la Rivoluzione russa che forse rappresenta l’apice di questo tipo di approccio. Le forme di regolamentazione richiedono un livello importante di potere statale. Il nodo classico è quello tra «piano» e «mercato ». C’è chi ritiene che la lezione di Lenin insegni la «centralità della politica » e invita oggi a riconquistarla contro la presunta «centralità dell’amministrazione » – che altro non sarebbe che la politica a favore delle classi dominanti affidata a tecnocrazie falsamente presentate come neutrali. È un aspetto chiave di ogni approccio di sinistra e, in tal senso, la variante socialdemocratica pare in qualche modo non così facilmente distinta dal senso della Rivoluzione sovietica.

Vi sono due questioni. Anzitutto, il piano economico e il mercato. Il regime sovietico ritenne di aver organizzato un’economia «pianificata », in cui ogni transazione era controllata e regolata dallo Stato. Tuttavia qualcosa di simile non è mai esistito: l’economia pianificata era radicalmente inefficiente, e diede origine all’economia sommersa, che era almeno altrettanto ampia. Vi è, comunque, una versione della regolamentazione che è compatibile con un’economia di mercato: si pensi alle otto ore di lavoro giornaliere invece che al piano quinquennale. Si pensi alle leggi sulla sicurezza nel luogo di lavoro, ai regolamenti che proibiscono il degrado ambientale, alla tassazione redistributiva, ai programmi di Stato sociale. Questi sono utilizzi del potere statale che non opprimono l’attività imprenditoriale né la concorrenza di mercato. La seconda questione è «politica versus amministrazione». È stato un grande errore dei primi marxisti quello di sognare la sostituzione del conflitto politico e del governo di alcuni sugli altri attraverso l’«amministrazione delle cose». Non vi è fine alla politica, specialmente alla politica di sinistra, poiché vi saranno sempre ineguaglianze che richiederanno un’opposizione. Allo stesso tempo, ogni società politica moderna ha bisogno del potere organizzativo di un servizio civile, quindi di una burocrazia, e noi vogliamo che la burocrazia sia al servizio di capi politici democraticamente eletti (democratically elected political masters). La differenza fra la burocrazia sovietica e la burocrazia di uno Stato democratico o meno sta qui: di chi sono al servizio i burocrati? Sono al servizio del partito e del suo lider maximo o dei cittadini e dei loro rappresentanti? Se la democrazia non è robusta, i cittadini non sono politicamente attivi, il servizio democratico verrà attenuato, e i burocrati cominceranno a servire se stessi. Il che è sempre meglio che servire qualcuno come Stalin, ma è un esito cui dobbiamo opporre resistenza.

Per spiegare gli esiti tirannici della rivoluzione, di recente hai fatto ricorso ad alcuni versi del poeta irlandese William Butler Yeats (M. Walzer, «Libertà e uguaglianza», in «Una città», n. 243, novembre 2017, pp. 3-7): «La dittatura rivoluzionaria finisce per essere grottescamente famigliare: “la frusta prosegue il suo corso”». Che cosa intendi con questo richiamo e perché, a tuo avviso, serve a comprendere il rapporto tra eguaglianza e libertà alla luce degli eventi rivoluzionari?

Sì, la tirannia, anche quando i tiranni si autodefiniscono «di sinistra », conduce quasi sempre a un risultato ben descritto nei versi di Yeats:

Hurrah for revolution and more cannon-shot! / A beggar upon horseback lashes a beggar on foot. / Hurrah for revolution and cannon come again / The beggars have changed places but the lash goes on. [Urrà per la rivoluzione e viva il colpo di cannone! / Un pezzente a cavallo frusta un pezzente a piedi. / Urrà per la rivoluzione e ritorno del cannone! / I pezzenti hanno cambiato posto, la frusta prosegue il suo corso.]

Yeats era un uomo di destra ma a questo proposito ha una qualche ragione: troppo spesso le rivoluzioni cambiano soltanto i nomi degli uomini (e talvolta delle donne) che brandiscono la frusta. Un sistema oppressivo è sostituito da un altro, e ciò viene giustificato dai nuovi oppressori che dicono di aver dovuto negare la libertà politica e governare con forza e persino terrore poiché non vi era altro modo di rovesciare le trincerate gerarchie del vecchio ordine. La tirannide che hanno istituito sarà temporanea, ci assicurano. Ma non lo è mai. Quindi, questo vorrei sostenere, dovremmo scegliere la strada della libertà politica e dell’argomentare democratico. Potrà volerci più tempo, ma ci condurrà in un posto migliore. E marciare assieme lungo quella strada, unendoci nella lotta politica democratica – ecco: proprio qui sta il vero inizio di un ordine sociale più egualitario.

[L'articolo completo in formato pdf, pubblicato sul "Mulino" n. 1/18, pp. 67-72, è acquistabile qui]

Riproduzione riservata